生成AIをビジネスに活用したい。

そう考える企業が増える一方で、「どこから始めるべきか分からない」「法的なトラブルが心配」といった声が多く聞かれます。

実際にAIの導入を進めようとすると、契約、社内ルール、データ利用など、さまざまな課題が浮かび上がってくるからです。またどのように決裁をとり、提案していけばよいのかも難しい問題です。

本記事では、生成AIを安全かつ効果的にビジネスに導入するための法的な視点と、段階的な導入のポイントを、弁護士がわかりやすく解説します。

事業者が感じるAI導入の不安

現在生成AIは画像生成から映像生成、文章生成など任意の絵を学習させたうえで、比較的簡単に創作物が作られる環境が整いつつあります。

しかし、AIの活用については以下のように様々な法的観点、利用観点からの問題があります。

- AIツールへの入力する情報や出力される情報の正確性、適法性の問題

- AIツールを社内で導入する際のガバナンスに関する問題

- AIツールを企業のプロダクトに導入する場合のプロダクトの権利関係の問題

- AIツールを取引先や不特定多数の利用者に提供する際の利用条件の問題 etc.

生成AIの導入ステップ:AI事業者ガイドラインを知る

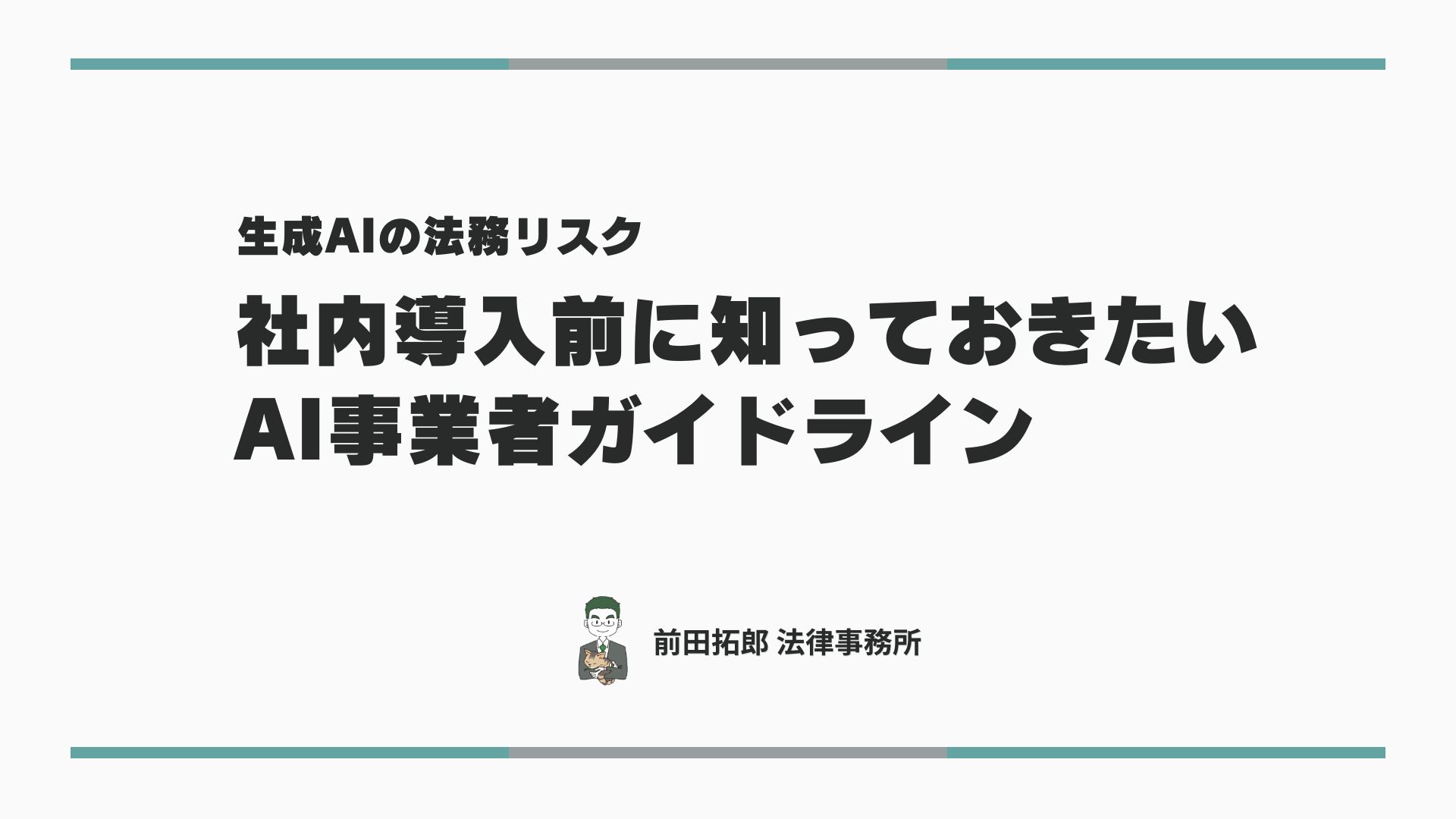

生成AIやAIツールをビジネスや事業として活用するさいに、事業者の皆さまに知ってほしいのは「AI事業者ガイドライン」です。

法整備が追いつかないと言われるAIの分野ですが、国や行政はガイドラインの策定や活用事例の収集など、さまざまな対策に取り組まれています。

AIをビジネスに取り入れる際には、必ず一読のうえ、内容を理解しておきましょう。

まずは「AI事業者ガイドライン」を読み込む

AI事業者ガイドラインとは、AIの安全な活用が促進されるための指針であり、AIガバナンスやAIに関するステークホルダーに関するリスクを説明したものです。

「本ガイドラインは、AI の安全安⼼な活⽤が促進されるよう、我が国における AI ガバナン スの統⼀的な指針を⽰す。これにより、様々な事業活動において AI を活⽤する者が、国際的な動向及びステ ークホルダーの懸念を踏まえた AI のリスクを正しく認識し、必要となる対策を AI のライフサイクル全体で⾃主的に 実⾏できるように後押しし、互いに関係者と連携しながら「共通の指針」と各主体に重要となる事項及び AI ガ バナンスを実践することを通して、イノベーションの促進とライフサイクルにわたるリスクの緩和を両⽴する枠組みを 積極的に共創していくことを⽬指す。」

参照:

経済産業省 AI事業者ガイドライン 一覧

経済産業省 コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック

AI利用・AIサービスによるデータの利用に関するガイドブック

また、AIの利用やAIサービスに関する指針としてAI・データの利用に関する契約ガイドラインも策定されています。

こちらはデータの利活用の文脈からの指針ですが、今後AIを利用していくにあたり学習、入力されるための素材たるデータに関しても注意が払われる必要があります。

参照:

AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版

加えて、エンタメ企業の場合はAIによる生成物やAIに学習させるための素材などが知的財産権の対象物であることも考慮しなくてはいけません。

生成AIと著作権についての基本的な考え方は、文化庁の発表した「AIと著作権に関する考え方について」もぜひ参考にご覧ください。

AIをエンタメ企業において利用する場合にはこれらのガイドラインの原則やポイントを踏まえて行動する必要があります。

そこで、まず企業でAIを導入する際には導入の企画から整理して計画的に進める必要があります。

ステップ1:AIで解決したい課題、転用したビジネスのスキームの策定

- AIを社内導入したいのか、外部サービスに転用したいのか、具体的な利用方法案を考える

- 利用方法を考える際の社内の協力者、協力体制を考える(大きい企業の場合は部署単位、中小企業の場合は企画立案、説明担当者を決めて活動をしていく)

- AI利用により解決される課題、最終目標を整理していく

ステップ2:利用スキームによる障壁のリストアップ

- 法律面の課題:個人情報保護法、知的財産に関する法律(著作権法や不正競争防止法など)、ToCビジネスに展開する場合は消費者法などの問題点を整理する

- 社内導入の場合は利用者に対してAI利用のガイドラインを策定する必要がある

- AIガバナンスの仕組みに関する策定、データ利活用のために必要なデータの管理体制、取引先との契約に関する問題などの整理

- 企業のリソースとコストの問題:予算、時間、人員など

ステップ3:社内実装のためのプレゼン準備

- 決裁権を持つ人物への説得:解決したい課題とその方法案の整理

- 予算、時間、人員に関する問題への回答案

- なぜ今から導入を始めないといけないのかという問いへの回答案

- 導入までにかかる労力と結果のイメージのすり合わせ

- 第1段階としてどこまでの実装を企図するかを考える

社内に生成AI活用とガイドラインを浸透させるには

生成AIやAI活用については、AI技術の進歩が目覚ましい一方で、一般のまだまだ多くの方々にとっては情報をキャッチアップが難しい業界です。

しかし、今後はAI活用を前提とした仕組みを持った企業やDX推進にもAIの技術は使わレはじめるでしょう。

社内でAIに限らず新しい仕組みやDXツールを取り入れる際にも、有効な考え方となりますのでぜひ最後までご覧ください。

最初に確認してほしいこと

- AIによって本当に会社の課題は解決できるのかをきちんと詰めること

- AIは何でもできる魔法の道具ではない、ということをきちんと理解すること

- AIリテラシーはまだ一部の人間しか満たされていないので教育コストがかかるということ

やらない方が良いこと or 失敗事例

●社内の課題がはっきりしない段階で何となくAIを導入しようとするのはNG

→AIは手段でしかなく導入それ自体を目的にしてはいけない

●AIを導入したいと考えたものの、具体的な企画までは至らず結局とん挫するケース

→予算・人員などのコスト面、担当者の継続的な貢献をきちんと確保できない状況下では設計が正しくても運用ができないという問題が起きてしまいます。

上手く生成AIを活用している会社・事情事例

ヘルスケアに関するAIの活用事例としては、「AI創薬プラットフォーム事業」の共同研究の事案があります。

この事例では、乳腺・内分泌外科(乳腺)の外来初診患者向けに運用を開始した「対話型乳がん疾患説明生成AI」を用いて、患者とAIが対話をすることによって疾患と治療に関する手当を行う仕組みを採用しています。

詳しくはこちらのページよりご確認ください。

弁護士からのアドバイス

大きい会社であればあるほど、決裁権を持つ人物を説得するキーパーソンの確定が肝要になります。

したがって、AI導入の目的とその障壁の整理から企画立案までのロードマップを実施できる担当者をまず決めて、決済が必要のない範囲でまずは試行錯誤して検証することをおすすめします。

弊所では法律相談はもちろんのこと社内へのAI導入に関するご相談や企画立案のアドバイスサポートまで継続的に企業支援を行っております。

ご関心のある方はぜひ弊所にご連絡ください。

AIを正しく理解し、適切に活用できる様にしましょう

企業においてAIガイドラインの策定は責任あるAIの利用に必須です。

また、AIによって解決できる課題とそうではない課題があるのでその見極めが重要です。

AIガイドラインを策定するにあたっては社内の関係者からの意見交換や専門家によるサポートも不可欠になるので、段階を踏んで実効性のあるAIの導入及びガイドラインの策定を行っていく必要があります。